Domenica 5 febbraio, prima giornata dell’ottava edizione di Identità Milano, a mezzogiorno saliranno sul palco Moreno Cedroni e Mauro Uliassi per raccontare la loro regione, le Marche, e la loro città, Senigallia, che sento un po’ mia visto che mi sono sposato lì nel giugno di nove anni fa, ultima cena da signorino da Mauro e la prima da signore da Moreno. Se non fosse spuntato fuori un servizio in Kenia, seguire sugli altopiani gli allenamenti delle gazzelle keniote in vista delle Olimpiadi di Londra, sarebbero stati presentati da Emanuela Audisio, loro concittadina, tra i pochi che ancora nobilitano la figura del giornalista sportivo. Senigallia è una città magica, speciale. E le Marche non sono da meno come Emanuela raccontò alcuni anni fa su Repubblica, un servizio che mi ha permesso di riprendere per aiutare chi sarà in auditorium a capire il mondo dei due chef. Il mio grazie è grande tanto quanto la stima che nutro per tutti e tre.

“SENIGALLIA – L’infinito, come no. Prendi l’A14 e ci arrivi. L’altra scelta è scavalcare l’Appennino. Te ne sbatti della siepe. Forse Leopardi esagerava o guardava dalla parte sbagliata. L’infinito si vede benissimo. E’ finito e domestico, come il mare Adriatico. «Ecco l'altro mondo. In nessun altro luogo d'Europa l'altrove ci è più vicino. L'Adriatico è il mare dell'intimità», ha detto lo storico Sergio Anselmi. D’inverno la schiuma delle onde sbava sulle colline e arriva alla gola. L’infinito si inumidisce. La bora, come ha scritto Paolo Rumiz, fa il resto: ara, rimescola, ossigena il mare. Le Marche sono l’altra parte: il coast to coast del Lazio, il lato b della Toscana, come certi dischi che sul retro del successo hanno una versione meno urlata e più dimessa. Anima gregaria. Ma basta un po’ d’attenzione e scopri che il lato b ha una bellezza nascosta, più duratura. Metti Enrico Ruggeri, fuori stagione, a Marotta: sabbia bagnata, alberghi chiusi, gabbiani stanchi. Gli è uscita la canzone: «Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. E’ poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Mare mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia». Nebbia fuori, agitazione dentro.

Le Marche sono così: sembrano placide, incolori, sembrano nulla. Appena un milione e mezzo di persone, un quartiere di Roma. Una regione che non sta in ginocchio, ma non ci tiene ad alzarsi sulle punte, gioca a nascondersi dietro colline e castelli di sabbia. Però la campagna ha le lucciole, gli orti, le aie, le viti maritate. Però le sagre dell’oca, degli asparagi di montagna, della tagliatella, della rana, dei vincisgrassi, dei garagoi, del ciauscolo. Un po’ di modernità, ma non troppa, e mai vistosa. Marito e moglie con le loro vecchiaie intrecciate che salgono dalla campagna sugli Ape Piaggio, di giorno a vendere la verdura, di domenica alla messa. I ragazzi come Valentino Rossi sugli Apetti truccati a sfidarsi sulle discese ardite e le risalite in una piccola Gioventù Bruciata.

Le Marche, una regione di passaggio. Dove stare un momento, guardare e andare via. Perché quello che intravedi, spaventa. Un cuore di tenebra dolce. Uno spillo che ti ferma per sempre. Terra di preti e di anarchici. Timida e scorbutica. Mezzadria e operosità, un’impresa ogni otto abitanti. Poca grande letteratura di territorio. I famosi scrittori francesi, inglesi, tedeschi, qui mai arrivati. Giravano tutti al bivio prima, molto prima. Nessun Flaubert, Rilke, Foster a meravigliarsi su schiume del cuore, onde del destino e camere con vista. Le Marche, geograficamente sempre difficili da spiegare all’estero. Sotto Rimini, ouì. Dalla parte opposta di Firenze, yes. Sopra Bari, ja. Ma oggi, nuova zona di frontiera nazionale e internazionale, destinazione di una comunità di viaggiatori che ha deciso che la sua Italia è questa qui: sulle colline dell’Adriatico. Se n’è accorto anche il New York Times che parla di Marcheshire come nuova Toscana: correte, bevete, comprate. Se volete essere tra quelli che esplorano territori da saranno famosi. Nuovi e vecchi arrivi: c‘è chi ritorna nel natio borgo selvaggio e chi prova a metterci radici. Federico Mondeci, sassofonista di fama internazionale, ha casa a Ostra Vetere, dove anche il pittore Leonardo Cemak si è trasferito in un pezzo di mura del paese, l’artista della transavanguardia Enzo Cucchi è a Morro d’Alba, l’architetto statunitense, nato al Cairo, Hani Rashid, che va pazzo per la gola del Furlo, è a Pagino, fuori Urbino. Certo, non è terra, né mare da paparazzi. Michele Emmer, giornalista, figlio del regista Luciano, sta a Scapezzano, Natasha Stefanenko, a Sant’Elpidio a mare, per via del marito, Luciano Pavarotti aveva una villa sulla panoramica di San Bartolo, fuori Pesaro.

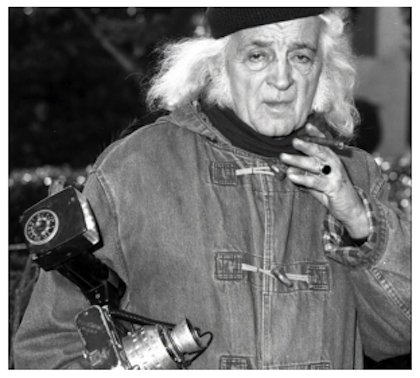

Mario Giacomelli, sublime fotografo nato a Senigallia nel 1925 dove visse, curando anche una tipografia, fino alla morte nel novembre 2000

Leggi il

New York Times e capisci: «A vanishing Italy still exists». Le Marche sono un po’ la Dolce Vita di una volta, quel neorealismo tranquillo che piace agli stranieri, piccoli paesi con qualità di vita e l’arte di qualità. Il Rinascimento,

Piero della Francesca, innaffiato di sera da un buon Verdicchio. Se in America sono gli artisti a scoprire e rilanciare zone di Manhattan, in Italia sono gli stranieri, quelli che arrivano dal nord. C’è sempre qualcuno che ti spiega la bellezza che hai attorno, le lucciole non bastano a illuminare. Il giornalista tedesco

Peter Kammerer, insegnante di sociologia a Urbino, organizzatore di convegni di filosofia politica all’eremo di Monte Giove, spiega: «Un certo tipo di intellettuale tedesco, quarantenne, che prima si dirigeva in Toscana e Umbria, e prima ancora sul Lago di Garda, ora per convenienza sceglie le Marche, soprattutto Urbino e dintorni. E’ un tipo diverso, meno famoso: non è il regista

Volker Schlondorff, né un ministro degli interni,

Otto Schilly, magari è un alternativo, che si occupa di agricoltura biologica o attore, attrice, pittore che cerca un ritmo felice di vita a un prezzo giusto. Non cerca il mare, per quello va in Croazia, ma la collina». Lo scrittore

Andrea De Carlo ha una proprietà di famiglia, tra Maciolla e Rancitella, fuori Urbino, dove

Lucio Dalla si è aggiunto come vicino, il signor Api,

Aldo Brachetti Peretti, ha appena inaugurato la sua cantina e fattoria alle porte di Tolentino.

Sempre caro mi fu quest’erme colle. Dove Ampelio Bucci è stato tra i primi a qualificare il Verdicchio, dove Vittorio Beltrami e la sua famiglia a Cartoceto, con il recupero dell’antico frantoio della Rocca del 600, ha valorizzato olio e fosse, dove i pastori sardi, come Chessa, a Montecarotto, hanno rilanciato i formaggi, dove Stefano Mancinelli ha lanciato la Lacrima di Morro d’Alba, prima che avesse la doc. Antonio Terni della Fattoria Le Terrazze ha inventato il Planet Waves, una riserva di Rosso Conero dedicata, oltre che fatta, insieme a Bob Dylan. Piccoli teatri e progetti culturali ovunque: a Serra de’ Conti il Museo delle Arti Monastiche; a Montefortino, il Museo Civico; a Corinaldo, la Pinacoteca, a Castelleone di Suasa, il sito archeologico. La vecchia osteria ora si chiama «condotta slow-food», la casa della nonna bed and breakfast, le aree industriali dismesse sono riconvertite, gli outlet portano un turismo che aiutano a posizionare meglio le Marche sulla cartina. Arrivano olandesi, inglesi, francesi, americani, trovano un piccolo mondo antico che non spaventa, capace spesso di saltare nella modernità. Una periferia creativa, che non perde il sapore di sale: di notte a Fano si va a bere «la moretta» al porto, con i pescatori. Questa il New York Times se l’è persa. Piccole comunità di artisti crescono, a room of one’s own, scriveva Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, questo sono le Marche. A Piticchio si è trasferito Woldemar Nelsson, direttore d’orchestra russo, sta cercando casa attorno ad Arcevia la violoncellista Natalia Gutman, Eliseo Mattiacci, scultore, sta fuori Pesaro, dove è arrivato anche il pittore argentino Abel Zeltman, Patriza Molinari, artista, è spesso sulle colline di Senigallia. Lo sviluppo dell’aeroporto di Falconara, scalo di voli low-cost, facilita i trasferimenti e gli inserimenti.

Cambia la collina, ma anche la costa. Senigallia è una rotonda del 1932 sul mare. Era la vacanza di famiglia, mare basso e bambini piccoli. Vongole e bomboloni. La pensione Regina, gli zoccoli di legno, Bibo che insegna a prendere i cannelli. Le partite di pallone al campo degli ebrei con lo slalom tra le vecchie tombe. Senigallia, mezza ebrea mezza canaglia. L’ermetica malinconia di Renato Sellani al piano, il minuto felice di Renato Cesarini che restò alla storia con la sua zona, anche se lui la vita la fregò solo una volta al 90’. Barche e pescatori come la formazione del Brasile: Baldon, Bibalin, Milon, Muligon. Posto così poco sospettabile di perversione e di eversione che le Br negli anni Settanta ci facevano le riunioni. Casa del cardinale Mastai Ferretti, Pio IX, papa più longevo della storia. E del fotografo Mario Giacomelli, che esponeva con successo a New York i pretini che giocano sotto la neve, la campagna solcata da rughe, ma campava con una piccola tipografia dietro al Comune. E diede scandalo con una mostra all’ospizio che denudava quello che resta della vita: corpi e facce segnati, devastati dai tatuaggi del tempo, titolo preso in prestito da Pavese «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Vecchie e vecchi: spersi, malati, lontani.

Renato Sellani, soave pianista nato a Senigallia nel 1926. Un ricordo per tutti: le cinque tournée con il trombettista Chet Baker tra il 1960 e il 1970

A Senigallia in vacanza

Francesco De Gregori usciva di notte in mare con i pescatori e al pomeriggio giocava a ping-pong e a pallone (senza tirare i calci di rigore) mentre in torneo

Adriano Panatta di notte usciva con le ragazze. L’Adriatico era il mare dell’Italia non aristocratica, quella che non vestiva alla marinara, gli

Agnelli a Forte dei Marmi erano il lato a, appunto. L’infinito era dei contadini, i turisti preferivano la sabbia. Ora uomini e paesaggi sono cambiati. A Senigallia vai al

Lab, un bar che potrebbe stare a Londra, gestito dal campione di tennistavolo,

Massimo Costantini e da sua moglie

Paola, dove

Romano Bonacossi serve cocktail a tedeschi, inglesi, americani che fanno notte chiedendo consigli su orti e vigne. Hanno comprato la terra, adesso seminano. L’aia lascia il posto all’uliveto. Gli stranieri aggiustano e restaurano, fanno venire le stufe dalla Germania. Non vogliono di più, vogliono quello: un po’ di dolcezza timida, un posto all’ombra, una buona ragione per restare, a prezzi decenti. Saranno mica tutti pazzi ‘sti stranieri? Così si mettono a risistemare anche gli italiani, vedi la vecchia fornace a Serra dei Conti. Nascono i centri benessere al posto di alberghi e sanatori.

La cucina fa il resto: Moreno Cedroni alla Madonnina del Pescatore, Mauro Uliassi al porto. Il glamour di alto livello a tavola, ma anche a servizio degli altri: il pranzo di Natale per i non vedenti e per i matti. Il “Susci” all’italiana di Cedroni, le sue scatolette partono per il mondo, con il marchio Anikò (in dialetto senigalliese, tutte le cose, ogni cosa) che è anche un chiosco di cucina con la tradizione dello street food. Uliassi conferma che la legione straniera è aumentata. «Di un 15 per cento. Sono quelli di fuori a darci entusiasmo». Cristiana Colli che da anni si occupa di monitorare le Marche parla di realtà glocal, di qualità del territorio, innovazione del contenuto, della forma, dell’organizzazione. Senigallia prima era bella solo d’estate, ora cerca di truccarsi anche fuori stagione. L’entroterra è cambiato, dalle colline i nuovi residenti chiedono disponibilità. Non sempre è dolce naufragare. Tra poco il rinnovato hotel City, aperto tutto l’anno, aprirà un nuovo ristorante con lo chef (Paolo Brugiatelli), passato anche lui dalla scuola alberghiera Panzini. Anche se il direttore Luca Meggiorin dice che la Toscana ha un’altra mentalità e cultura, cosa che ripetono anche Andrea Olivetti e l’architetto Fabio Ceccarelli. «Le Marche non hanno l’eccellenza. Ci divide il passato: noi con il papa re, loro con il granducato di Toscana». Il lato b che prova a rovesciarsi. A cambiare faccia. La collina che sceglie un’altra pettinatura, che prova a non essere più gregaria. Sempre caro mi è”.